COLUMN

工事安全衛生計画書とは?記入例や書き方、作成しないケースを解説【ExcelテンプレートDL可能】

工事を依頼・請負に当たって、工事安全衛生計画書の提出を求められることがあります。実際に記入してみると、書き方はこのままで良いのだろうか不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

本記事では、工事安全衛生計画書とは何か、その目的や基本構成、記載項目を分かりやすく解説します。具体的な記入例を画像付きで解説することに加え、作成しないケースに関しても触れます。ぜひ参考にして、安全な工事を実現しましょう。

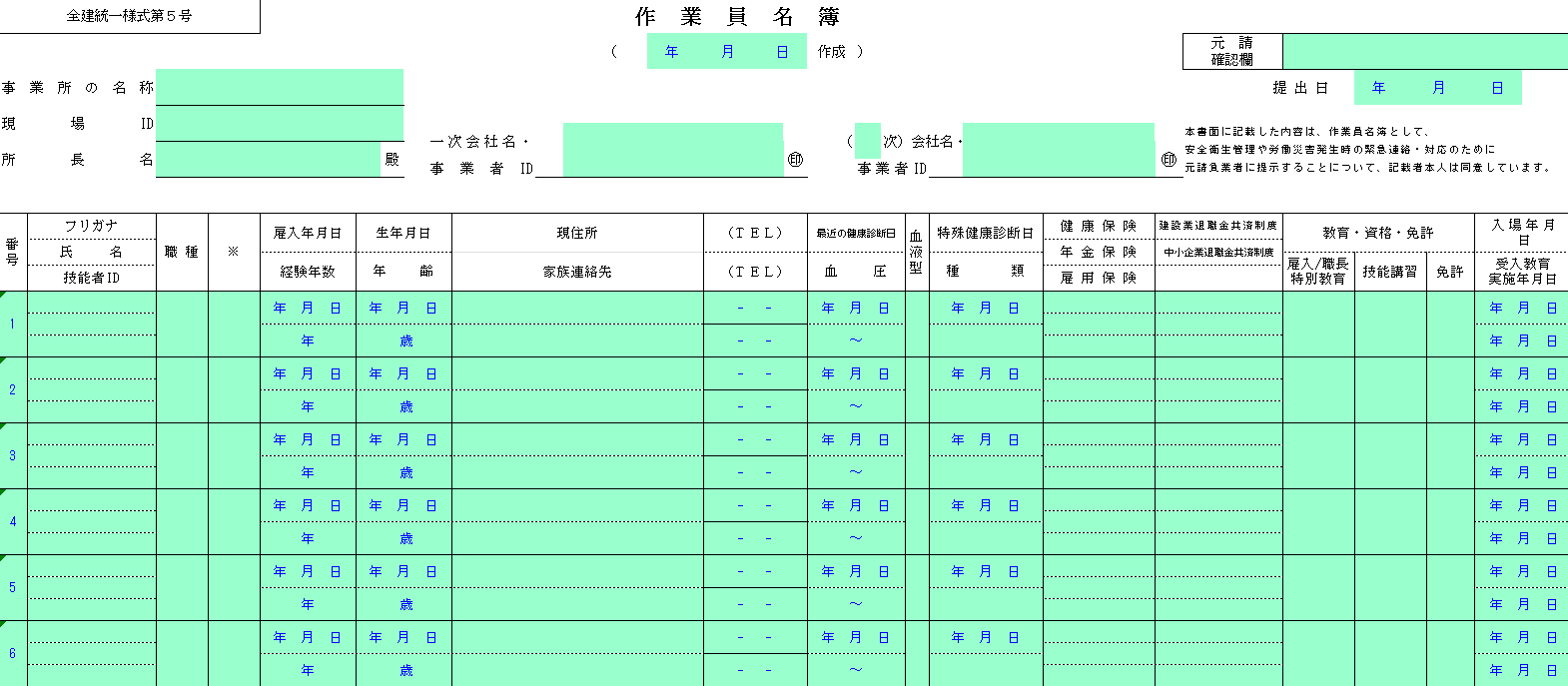

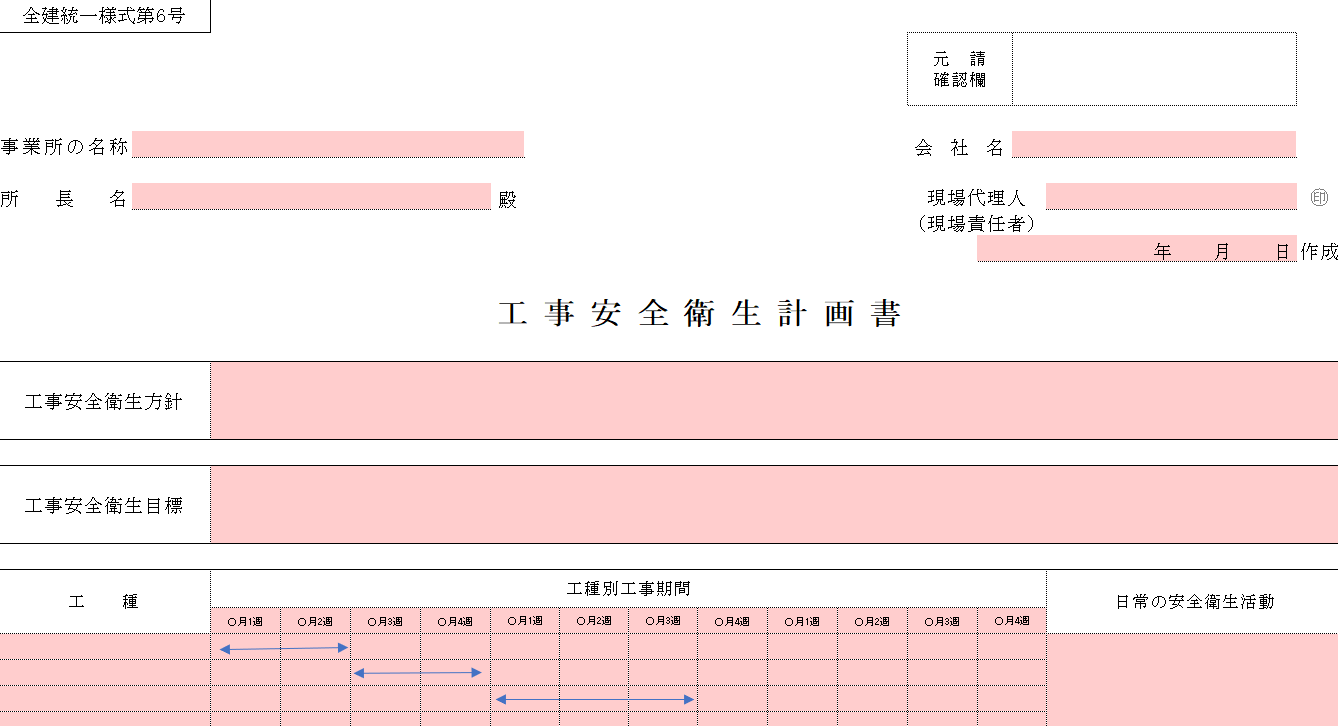

具体的な作成手順については、全建統一様式第6号_工事安全衛生計画書のExcelデータ(ダウンロードはこちら)を基に解説するため、必要に応じてダウンロードして進めるとわかりやすいです。

まとめ

- ・工事安全衛生計画書とは、建設工事現場で発生する労働災害を防止するために、工事の内容や規模、工程などに合わせて、工事開始前に作成する計画書

- ・工事安全衛生計画書の作成目的は、事前に危険性を予測し、適切な対策を講じることができ、労働災害の防止に繋がる

- ・工事安全衛生計画書は義務化されていないため、予算や規模感、実際に現場を見ないことには危険性の判断が難しいなどで作成しないケースもあるため、元請業者による依頼次第で作成有無が決まることがある

目次

工事安全衛生計画書とは?

工事安全衛生計画書とは、建設工事現場で発生する労働災害を防止するために、工事の内容や規模、工程などに合わせて、工事開始前に作成する計画書のことです。

工事安全衛生計画書を作成する目的

工事現場では、転落、崩壊、飛来、機械による挟まれなどの労働災害のリスクが潜んでいます。工事安全衛生計画書の作成目的は、事前に危険性を予測し、適切な対策を講じることができ、労働災害の防止に繋がります。

元請会社が下請会社に対して提出を求める(義務ではない)

工事安全衛生計画書の作成・提出は法的義務ではありません。しかし、安全衛生管理(労働者の安全と健康を保護する活動)の観点から、元請業者から一次請業者へ求められることが多いです。一次請業者が二次請業者など確認を行った上で元請業者へ着工前に提出します。

また、提出を求められた場合、1つの現場に対して1つの工事安全衛生計画書となります。一方で軽微な工事の場合には、作成・提出を省略できるケースもあります。

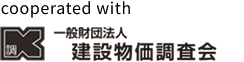

作業員名簿の項目それぞれの書き方・注意点

ここでは、全建統一様式に基づいた一般的な項目を掲載して、それぞれの書き方や注意点があれば解説していきます。具体的な作成手順については、全建統一様式第6号_工事安全衛生計画書のExcelデータ(ダウンロードはこちら)を基に解説するため、必要に応じてダウンロードしてください。

※注意:こちらのフォーマットを提出する場合は、先んじて本項目で問題がないか提出先に確認をするようお願いします。

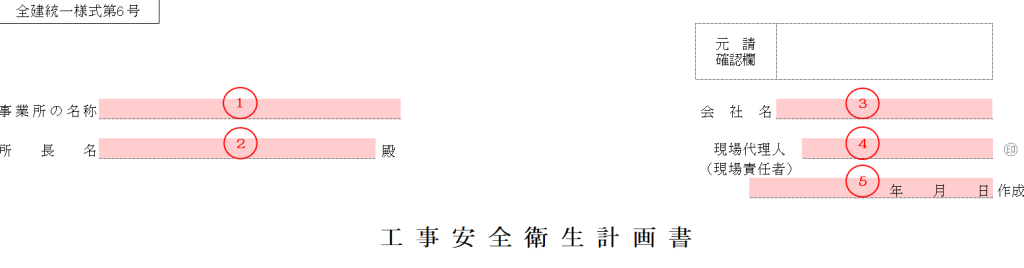

基本情報

- ①事業所の名称

- 正式名称で「工事名称」「工事の作業場所(ビルなど)」などと記入するのが一般的です。誤って発注者の会社名を書く方もいるので注意が必要です。

- 記入例:〇〇改修工事、〇〇開発工事など

②所長名

こちらは元請の現場責任者の名前を記入してください。よくある間違いとして、ここに自分の会社の現場責任者を書いてしまうことがあるので注意です。

記入例:元請 太郎

③会社名

自社の名前を正式名称に記入しましょう。

記入例:株式会社 建設MiL

④現場代理人(現場責任者)

現場責任者の氏名を記入します。元請業者や会社の社長ではなく、現場単位での自社の責任者のため、注意しましょう。

記入例:一次 次郎

⑤作成日

実際に作業員名簿を作成した日を記入してください。

記入例:令和6年7月20日 or 2024年7月20日

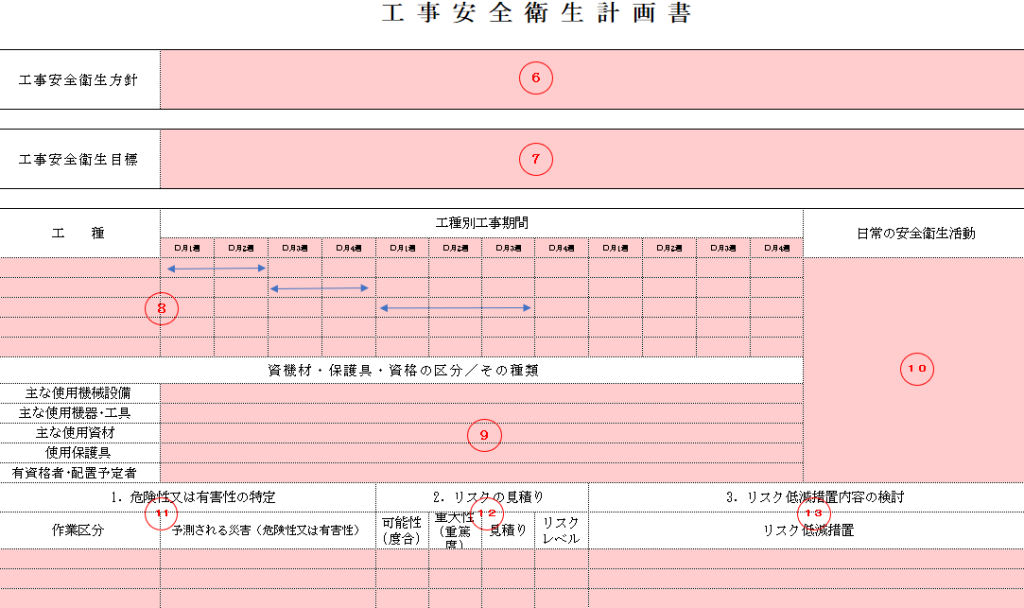

工事安全衛生計画書の詳細情報

⑥工事安全衛生方針

施工する工事における安全衛生に関する基本的な考え方、取り組み姿勢などを記入します。

記入例:作業前に安全状態の指さしチェックを行う、安全教育を徹底し、危険予知活動(KY活動)を積極的に行う、全工程災害0を目指し、5S活動を行う

⑦工事安全衛生目標

工事安全衛生方針に関連する、工事期間中の具体的な安全衛生目標を数値化して設定します。

記入例:休業4日以上の労働災害ゼロ、電動工具の仕様前点検を100%実施し工具災害ゼロ、5m以上の高所作業でのフルハーネス安全帯着用率100%

⑧工種・工種別工事期間

工事で行われる工種と、それぞれの工種別工事期間を記載します。実際のスケジュール期間は「←→」と線で表現します。

記入例:土工事(2024年4月1日~2024年5月31日)、鉄筋工事(2024年6月1日~2024年7月31日)、型枠工事(2024年8月1日~2024年9月30日)

⑨資機材・保護具・資格の区分/その種類

施工する工事で必要な資機材、保護具、資格を記入する。

記入例はそれぞれの項目ごとに以下記載の通りです。

・主な仕様機械設備_ラフタークレーン、高所作業車、鉄筋切断機

・主な使用機器・工具_ラチェット、玉掛ワイヤロープ、ウェルダー

・主な仕様資材枠_鉄筋、枠組み足場材

・仕様保護具_ヘルメット、フルハーネス安全帯、安全靴、軍手

・有資格者・配置予定者_型枠支保工の組立て等作業主任者、玉掛技能講習修了者、移動式クレーン運転免許者、組み立て作業指揮者

⑩日常の安全衛生活動

現場で毎日あるいは定期的に行う安全衛生活動の内容を記述します。

記入例:作業前点検の実施、安全ミーティングの実施、作業中の指揮監督を行う、終業時の片付け、作業終了報告

⑪危険性又は有害性の特定

作業区分では、「作業がどのようなタイミングで行われるか」を記入します。

記入例:移動式クレーンの設置、鉄骨荷降ろし、鉄骨建方

予測される災害(危険性又は有害性)は、作業区分で記載した内容に関連することを記入します。

記入例:「クレーン作業場所の一部に凹凸が存在し転倒の可能性がある」「鉄骨上から転落する可能性がある」

⑫リスクの見積もり

リスクの見積もりは、⑪で記載した作業区分、予測される災害に対して、どれほどの危険性が存在しそれは数字としてどれほどのレベルかを明記する箇所です。リスクレベルが高くなれば死亡・障害事故発生率が高まり、緊急性の高い対応が求められます。記入例はややこしくなるため、以下の表がわかりやすいでしょう。

| 可能性\重大性 | 死亡・極めて重大 3点 | 重大 2点 (休業災害) | 軽微 1点 (不休災害) |

| 確実又は可能性が極めて高い 3点 | 6 (直ちに解決すべき問題がある) | 5 (重大な問題がある) | 4 (かなり問題がある) |

| 可能性がある 2点 | 5 (重大な問題がある) | 4 (かなり問題がある) | 3 (多少問題がある) |

| ほとんどない 1点 | 4 (かなり問題がある) | 3 (多少問題がある) | 2 (問題は少ない) |

可能性(度合)では、発生する度合を1~3点で表します。例えば、注意しなくても現実的に発生しないであろう場合は1点、注意していても事故が発生する可能性が高く、過去建設業で頻繁に起こるような事故は3点となります。

・重大性(重篤度)では、深刻さを1~3点で表します。例えば、事故が発生したとしてもかすり傷程度であれば1点ですし、死亡や人体損傷、一カ月以上の休業災害が発生すれば3点になります。ちなみに、休業災害が1カ月未満の場合は2点になります。

・見積りは、可能性と重大性を足した数値となるため、2(min)~6(MAX)の数字となります。その数値によって上記表のように「直ちに解決する必要があるか?」あるいは「問題は少ない」といった見積りになるかが決定します。

・最後に、リスクレベルでは「見積り」で決定した数値に対して、リスク低減措置の温度感が決まります。

| リスクの見積り | 評価 (問題の程度) | リスクレベル | リスク低減措置 |

| 6 | 直ちに解決すべき問題がある | V | 即座に対策が必要 |

| 5 | 重大な問題がある | IV | 速やかに対策が必要 |

| 4 | かなり問題がある | III | 何らかの対策が必要 |

| 3 | 多少問題がある | II | 必要に応じて対策する |

| 2 | 問題は少ない | I | 対策の必要なし |

⑬リスク低減措置内容の検討

⑪と⑫に関連した内容で、浮き彫りになった問題に対して具体的な対処を記入する箇所です。例えば、「クレーン作業場所の一部に凹凸が存在し転倒の可能性がある」「鉄骨上から転落する可能性がある」だと仮定した記入例は以下の通りです。

記入例:「クレーン作業場所の凹凸部分を整地し必要に応じて敷き鉄板などで補強する」「鉄骨上からの転落は、高所作業では確実にハーネスを利用する」「G梁が4方向取付いたら、速やかに水平ネットを設置する」

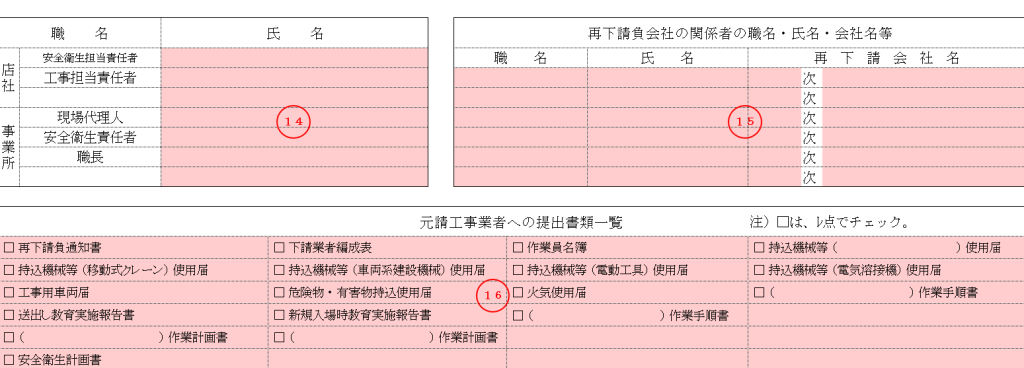

⑭職名・氏名

職名・氏名には自社の管理者名をフルネームで記入しましょう。職名のいくつかが同一人物になることもあります。

記入例:店社_安全衛生担当責任者_安全 三郎

⑮再下請負会社の関係者の職名・氏名・会社名等

二次請業者、三次請業者などの職名・氏名・会社名を記入します。

⑯元請工事業者への提出書類一覧※注)□は、レ点でチェック

工事安全衛生計画書以外に提出をする必要がある場合、レ点でチェックを入れます。また、チェックを入れた書類は別途提出を行います。以下の中に提出書類がない場合は、空欄の項目に書類名を記入の上レ点チェックを入れて、工事安全衛生計画書は記入完了です。

【提出書類一覧】

再下請負通知書・持込機械等(移動式クレーン)使用届

工事用車両届

送出し教育実施報告書

安全衛生計画書

下請業者編成表

持込機械等(車両系建設機械)使用届

危険物・有害物持込使用届

新規入場時教育実施報告書

作業員名簿

持込機械等(電動工具)使用届

火気使用届

持込機械等(電気溶接機)使用届

工事安全衛生計画書の作成における注意点

工事安全衛生計画書を作成する際には、以下の点に注意することが重要です。

実効性の確保

現場の状況を踏まえ、実際に機能する計画書を作成する必要があります。当然ですが、工事安全衛生計画書を求められる場合、規模や金額が大きくなる、危険が伴うことが多いため、現場で実行可能な対策を検討することが重要です。

具体性の重視

作業内容や工程ごとに、具体的な安全対策を明確に記載する必要があります。例えば、「5m以上の高所作業時には作業者にフルハーネス安全帯を着用させる」といった具合に、誰が、いつ、どこで、どのような対策を行うのかを具体的に示すことが重要です。

分かりやすさ

作業員全員が理解できるよう、平易な表現を用いるとともに、図表などを活用して分かりやすくまとめる必要があります。専門用語を避ける、図やイラストを効果的に使うなど、誰にとっても理解しやすい計画書を作成することが重要です。

最新情報の反映

法令や基準の改正など、最新の情報に基づいた内容に更新する必要があります。関係法令や業界のガイドラインなどを参照し、常に最新の情報を反映することが重要です。作業員名簿のように唐突に提出が義務化されることもあるので留意が必要です。

これらのポイントを踏まえ、実効性のある工事安全衛生計画書を作成し、安全な職場環境を実現しましょう。

工事安全衛生計画書を作成しないケース

ここまで工事安全衛生計画書を作成する前提で解説を行っていますが、実際は提出を求められないこともあります。現実的な話、元請業者も金額が少額になればなるほどビジネスとして回転率を重視せざる得ないため、提出を求めない傾向はあります。他にも、「作業手順書を作成しているため必要ない」「安全衛生に関する事項を施工計画に合わせることが難しい」といったケースもあります。

工事安全衛生計画書に関するよくある質問

工事安全衛生計画書の作成にあたっては、様々な疑問が生じることがあります。 ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。

空欄(何を書けばよいかわからない)場合は未記入でも良い?

基本的には、空欄のまま提出することは避け、「未定」と記入して元請業者に未定でも問題ないか、関係者などに確認を取る方がよいでしょう。工事安全衛生計画書そのものに法的義務がないとはいえ、提出を求めるには理由があります。独断で空欄や未確定なことを記入するとトラブルになる可能性もあるのでやめましょう。

書き方に決まりはある?

法律で定められた書式はありません。ただし、全建統一様式第6号といった型が存在しているため、フォーマットに指定がなければ、こちらを利用すれば問題ないです。記載漏れを防ぐためにも、全建統一様式第6号の雛形を参考に作成することをおすすめします。工事安全衛生計画書の雛形はこちらからダウンロードできます。※藤田がいくつかの他社のExcelデータを触り、若干表記を替えたもの(実態は他社のExcelデータはいくつもあるが、全建統一様式のため正直全く変わらない)

作成を代行してくれるサービスはある?

安全書類関連の作成代行のアウトソーシングも存在しますし、クラウドサービスも存在します。単発で大量の書類が発生する年に数回ある程度であればアウトソーシング、短期間で作成を定期的に行う必要がある場合はクラウドサービスを検討するなど現状を見ながら考えると良いでしょう。

工事安全衛生計画書と安全衛生計画書の違いとは?

工事安全衛生計画書とは、下請会社が作成し元請会社に提出する計画書です。危険が多い工事現場で労働災害を防止する目的として、工事開始前に工事内容や施工規模、作業工程を記載した資料となります。作成の義務はありませんが、労働基準監督署から提出を求められる場合があります。

安全衛生管理計画書とは、事業者が労働者に向けて作成する書類です。企業が従業員の安全と衛生を守る目的として、今後の1年間に取り組む安全衛生活動をまとめた資料です。安全衛生に関する方針や目標、実施時期などを明記しており、事故や災害の防止や快適な職場環境の形成を目指す目的の計画書です。作成や提出の義務はありませんが、厚生労働省は作成と活用を推奨しています。