COLUMN

安全書類(グリーンファイル)とは?種類とそれぞれの役割について

建設現場では、労働災害による死傷事故が後を絶ちません。厚生労働省の統計によると、令和3年の建設業における死亡事故は全産業の33%(全産業:867名、建設業288名)と、非常に高い割合を占めています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000944361.pdf

このような状況を改善するために、安全書類(グリーンファイル)が重要な役割を担っています。安全書類は、現場の安全管理の状況を可視化し、関係者間で情報を共有することで、事故を未然に防ぐことを目的としています。

安全書類の作成を通じて、以下の様な効果が期待できます。

• 事故リスクの認識と対策の徹底

• 関係者間の意識統一と連携強化

• 安全管理体制の構築と継続的な改善

安全書類は、単なる提出書類ではなく、現場の安全を守るためのコミュニケーションツールと言えるでしょう。

まとめ

- ・安全書類とは、建設現場における安全衛生管理のために作成・保管される書類の総称で、現場の安全情報を一元管理し、関係者間で共有する役割を担う。

- ・安全書類の種類と役割: 労務安全関係書類と施工体制台帳関係書類の2種類に大別され、それぞれが現場の安全管理や施工体制の強化に貢献する。

- ・安全書類の作成・提出は、元請業者や下請業者がそれぞれの立場で責任を持ち、連携して行う必要がある。作成された書類は適切に保管しなければならない。

安全書類(グリーンファイル)とは?

安全書類とは、建設現場における安全衛生管理のために作成・保管される書類の総称です。現場の安全情報を一元管理し、関係者間で共有する役割を担います。

建設現場は、多くの作業員や重機などが行き交い、高所作業や重量物の運搬など、危険を伴う作業が多く存在します。そのため、事故が発生するリスクも高く、安全管理を徹底することで安心して働ける環境を確保することが重要です。

建設現場における安全管理の基礎

安全管理の基礎となるのは、以下の4つの要素です。

| 要素 | 説明 |

| 労働災害の防止 | 労働災害を未然に防ぐための計画的な対策を立て、実行すること |

| 作業環境の改善 | 作業環境の危険を把握し、作業員にとって安全な環境を整備すること |

| 労働者の安全意識の向上 | 作業員一人ひとりが安全に対する意識を高め、安全行動を徹底してもらうこと |

| 責任の明確化 | 万が一事故が発生した場合、責任の所在を明確にすること |

これらの要素を効果的に機能させるためには、安全書類の作成と活用が欠かせません。

作成目的と法的根拠

安全書類を作成する目的は、その内容に基づいた安全対策を講じることで、事業者は自社の安全管理体制を明確化し、労働災害のリスクを低減するにあります。

法的にも、労働安全衛生法や建設業法などの関連法令において、事業者には安全書類の作成と提出が義務付けられています。

安全書類の種類・役割

安全書類といっても種類が多く20種類以上あるため、「労務安全関係書類」と「施工体制台帳関係書類」の2つに分けて、よく現場で必要とされるものをピックアップして説明します。

労務安全関係書類

労務安全関係書類とは、建設現場で働く作業員の安全と健康を守るために作成・保管される書類のことです。具体的には以下の多くの書類が該当しますが、実際に発注者から求められるものを提示しましょう。

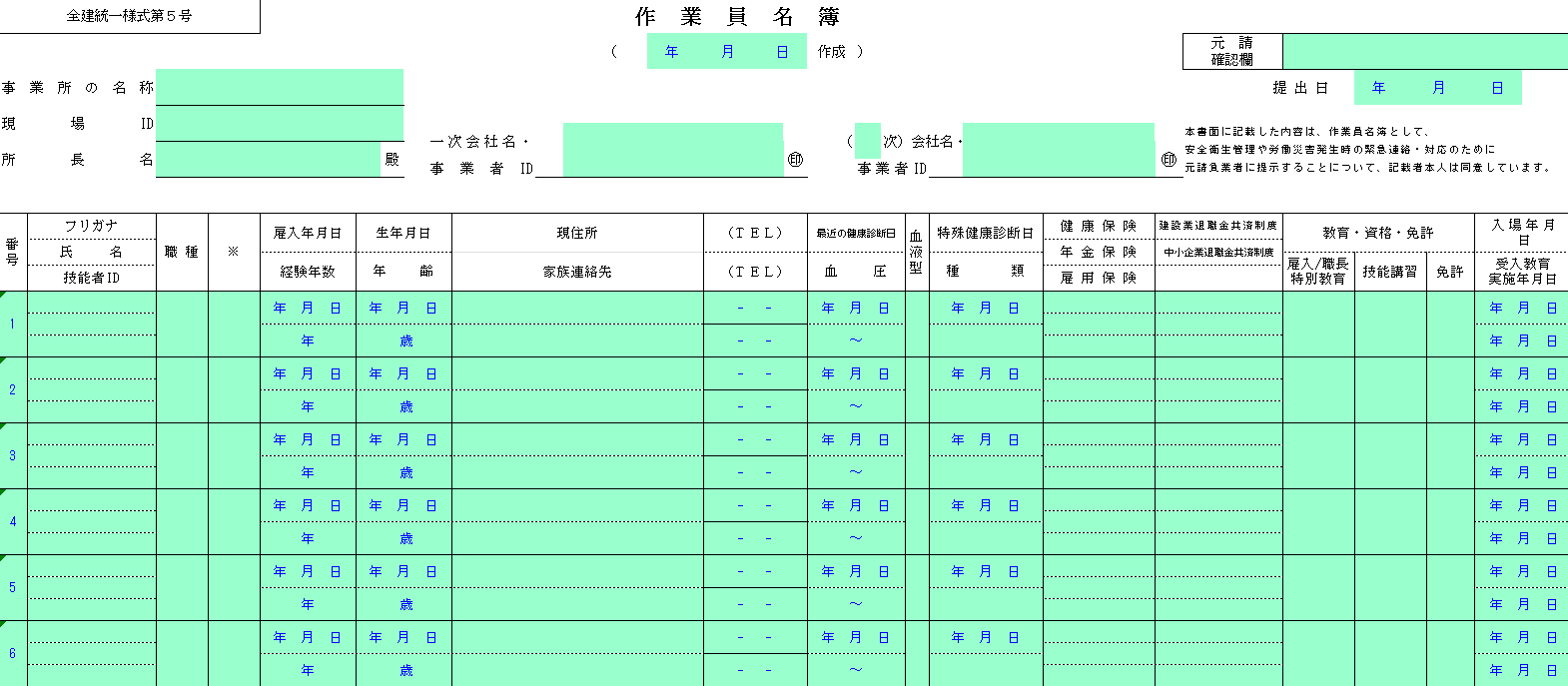

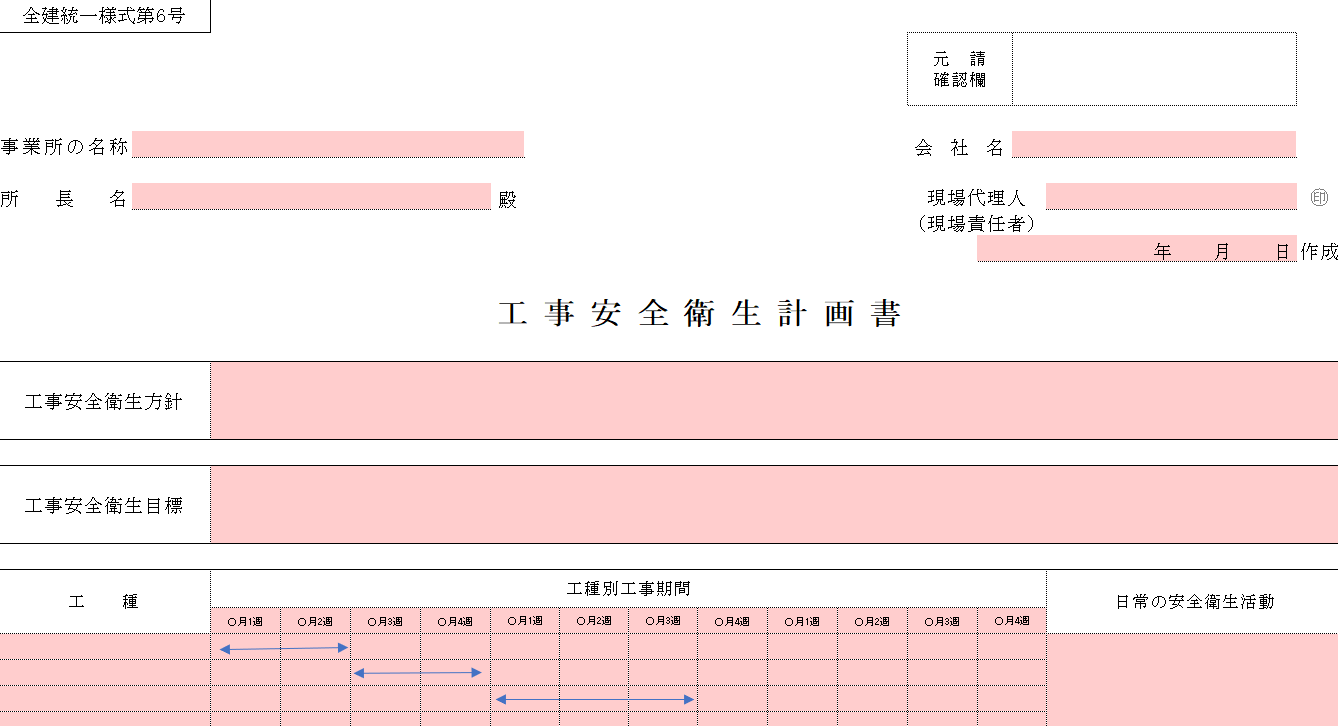

工事安全衛生計画書

元請業者が作成し、発注者に提出します。工事全体の安全衛生に関する計画をまとめた書類で、工事期間中に想定される危険やその対策、安全衛生教育の内容などを記載し、現場で働く全ての人が安全に作業できる環境を確保します。

令和6年になってから厚生労働省から本計画書の取り組み事例を収集したい要望もあり、労働基準監督署へ提出するケースもあるようです。

具体的な書き方・手順は以下リンクから確認できます。

工事安全衛生計画書とは?記入例や書き方、作成しないケースを解説【ExcelテンプレートDL可能】

下請負業者編成表

元請業者が作成し、発注者に提出します。工事に関わる下請業者の組織体制や担当者、作業員数などを一覧で示す書類で、工事全体の安全管理体制を把握し、適切な指導・監督を行うために活用されます。

再下請負通知書

元請業者が下請業者(1次)へ発注を掛けて、さらに下請業者(1次)が下請業者(2次)へ発注を掛ける場合など、下請業者が作成し、発注先へ(この場合、1次下請が元請業者へ)に提出します。下請業者がさらに別の会社に仕事を依頼する際に、再下請負の契約内容や作業範囲などを明確にし、責任の所在を明確にするための書類です。

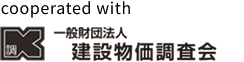

作業員名簿

1次請業者がまとめて作成し、元請業者に提出します。現場で働く作業員の氏名、年齢、資格、緊急連絡先などを記録した書類で、事故や災害発生時の連絡や、安全衛生教育の実施に役立てるための書類です。

具体的な書き方・手順は以下リンクから確認できます。

作業員名簿とは?書き方や項目が空欄(書けない)の際の対処方法など解説【画像付き】

火気使用届

火気を使用する作業を行う作業者が作成し、元請業者や必要に応じて消防署に提出します。火気使用による火災を防止するため、作業内容や安全対策を事前に届け出るための書類です。

新規入場時等教育実施報告書

労働安全衛生法では、元請業者の作業員に対して安全衛生教育を提供する責任が伴います。下請業者は教育を受けて現場に入場したことを元請業者に報告するために「新規入場時等教育実施報告書」を作成します。

送り出し教育実施報告書

労働安全衛生法では、雇用開始時や新たな現場に入る作業員に対して、安全衛生教育を実施することが義務付けられています。元請業者が実施する上記「新規入場時等教育」に先だって、作業員を送る下請業者も安全衛生教育を実施する必要があり、これを「送り出し教育」と言います。現場では「新規入場時等教育」と「送り出し教育」を元請、下請の両面から実施することで労働災害の防止を目指しています。

外国人建設就労者現場入場届出書

元請業者が作成し、入国管理局に提出します。外国人作業員が現場で働く場合に、不法就労を防止し、外国人作業員の適正な就労を確保するための情報が記載されます。

工事・通勤用車両届

元請業者が作成し、警察署に提出します。工事車両や通勤車両の通行経路、台数などを届け出る書類で、交通事故を防止し、周辺住民への配慮を徹底するために必要な情報が記載されます。

安全ミーティング報告書

各事業者(元請、下請)が作成し、元請業者に提出します。現場で行われる安全ミーティングの内容や決定事項を記録する書類で、安全に関する情報を共有し、現場全体の安全意識を高めるために活用されます。

持込機械等(移動式クレーン/車両建設機械等)使用届

機械を搬入する事業者が作成し、元請業者に提出します。建設機械の搬入・使用に関する情報を届け出る書類で、機械の安全性を確認し、適切な設置・運用を指導するために必要な情報が記載されます。

持込機械等(電気工具・電気溶接機)使用届

機械を搬入する事業者が作成し、元請業者に提出します。電気工具などの搬入・使用に関する情報を届け出る書類で、怪我や事故を未然に防ぐために作成する書類です。

有機溶剤・特定化学物質等持込使用届

有機溶剤などを使用する事業者が作成し、元請業者に提出します。有機溶剤などの持ち込み・使用に関する情報を届け出る書類です。有害な物質を含む建設資材を取扱う際には使用方法が法律により規定されており注意する必要があります。「有機溶剤・特定化学物質等持込使用届」は用途を誤って事故を起こさないために作成する書類です。

その他

その他にも年少者就労報告書や高齢者就労報告書などいくつかの書類がありますが、該当する条件や発注者の指示、下請構造などによって必要な書類を提出・受領する必要があります。

施工体制台帳関係書類

施工体制台帳関係書類は、工事を下請業者に発注する際に一次下請から二次下請など施工を請け負う事業者名と、下請業者の施工体制(施工範囲、施工に関わる監査員、技術者氏名等)を記載した書類のことです。

施工体制台帳

工事の規模や期間、現場組織、専門技術者の配置など、工事に関わる重要な情報をまとめたものです。これにより発注者は、工程管理や品質管理が適切かどうかを判断することができます。

施工体制台帳作成通知書

施工体制台帳作成通知書とは、元請業者が下請業者に対して、施工体制台帳を作成したことを知らせるための書類です。

施工体制台帳と施工体制台帳作成通知書の両方が必要な理由は、多重下請け構造による品質管理や生産効率の悪化を未然に防ぐことにあります。

施工体系図

施工体系図とは、元請業者、下請業者、そしてさらにその下で働く業者など、複雑な契約関係を分かりやすく図で表したものです。この図を見ることで、誰がどの施工を担当しているのか、責任の所在はどこかなどを一目で把握できます。

その他

その他にも、元請業者の工事実績を記載した「工事経歴書」や、現場に配置される技術者の経歴を記載した「技術者経歴書」、技術者の資格を証明する「資格者証の写し」など、様々な書類が施工体制を裏付けるために必要となります。

多くの施工体制台帳関係書類が義務付けられている目的は、施工体制の透明性を確保し、適正な工事の遂行に不可欠となるからです。

誰が、いつ、どのように作成・提出するのか?

安全書類の作成・提出は、工事に関わる様々な関係者がそれぞれの立場で責任を持ち、連携して行う必要があります。以下は、誰が、いつ、どのように作成・提出するのかを一例で表した表です。

| 工事安全衛生計画書 | 作業員名簿 | 新規入場時等教育実施報告書 | |

| 作成 | 元請け企業 | 下請け企業 | 下請け企業 |

| 提出先 | 発注者 | 元請け企業 | 元請け企業 |

| 提出期限 | 工事着工前 | 作業開始前 | 教育実施後 |

| 保管方法 | 元請け企業が保管 | 元請け企業が保管 | 元請け企業が保管 |

| 保管期限 | 工事完了後5年 | 工事完了後5年 | 工事完了後5年 |

元請け企業は、工事全体の安全管理を統括する立場として、工事安全衛生計画書を作成し、発注者に提出します。また、下請け企業が作成した作業員名簿や新規入場時等教育実施報告書の内容を把握し、適切に管理する責任があります。これらの書類は、元請け企業が保管し、保管期間は工事完了後5年です。

下請け企業は、元請け企業が定めた工事安全衛生計画に基づき、作業員名簿を作成し、元請け企業に提出します。また、新規入場時等教育実施報告書の作成・提出を適切に行う必要があります。

安全書類は、現場の安全確保のために作成するだけでなく、関係者間で情報を共有し、安全意識の統一を図るための重要なツールです。作成した書類は適切に保管し、必要に応じて内容を見直すようにしましょう。

安全書類作成のポイントと注意点

安全書類は、ただ作成すれば良いというものではありません。以下のポイントを踏まえ、正確かつ分かりやすい内容で作成することが重要です。

- 正確性と網羅性

必要な情報を全て漏れなく、正確に記載する。 - 最新の情報

法令や基準の改正など、最新の情報に基づいて作成する。 - 分かりやすさ

専門用語を避ける、図表を活用するなど、関係者全員が理解しやすいように作成する。 - 関係者間での情報共有

作成した書類は、関係者全員に周知できる体制を準備する。 - 適切な保管

作成した書類は、適切に保管し、必要な時にすぐに取り出せるようにする。

安全書類作成を通じて建設現場の安全意識を高める

安全書類の作成は、単なる事務作業ではありません。作成プロセスを通じて、工事関係者全体が安全に対する意識を高め、共有することが重要です。安全書類は、正確性や網羅性を意識し、最新の情報を反映して作成する必要があります。また、関係者間での情報共有も徹底しなければなりません。

安全書類は、万が一の事故発生時にも、原因究明や再発防止策の検討に役立ちます。

日頃から安全書類作成の重要性を認識し、適切に作成・管理することで、安全で円滑な建設現場を実現しましょう。