COLUMN

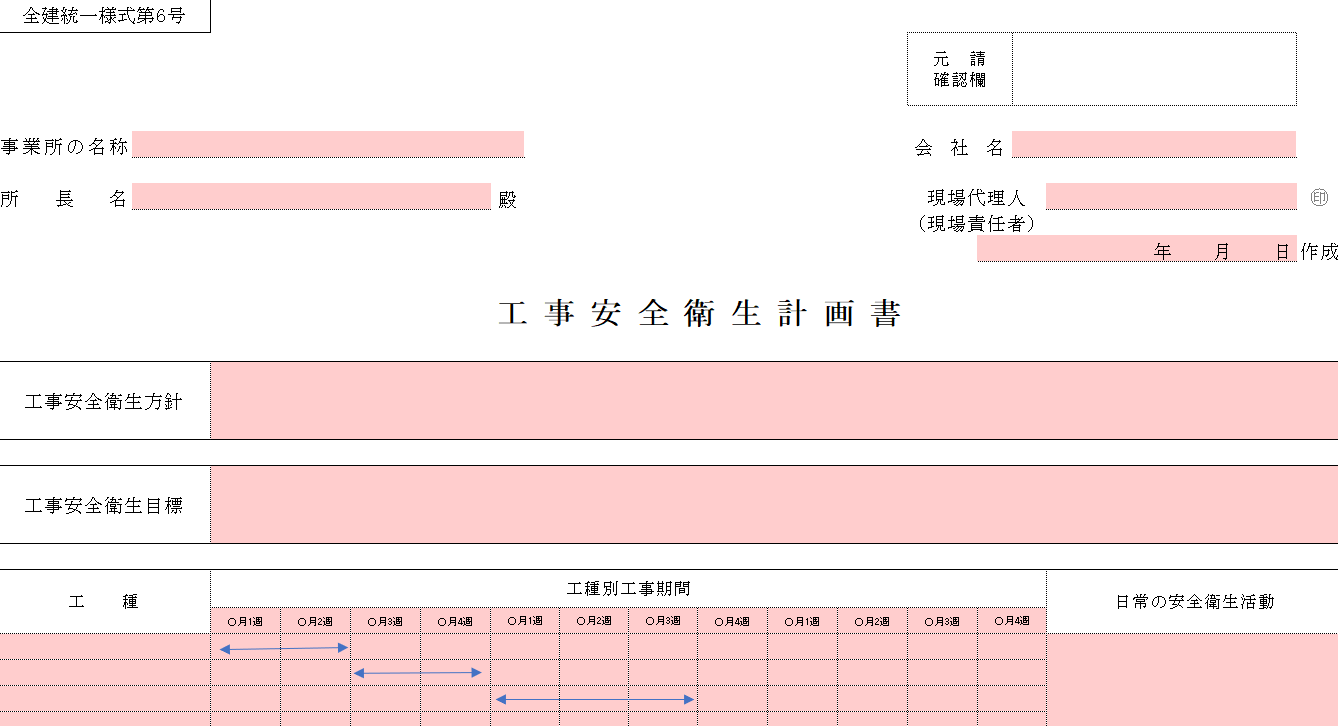

【無料Excelダウンロード】作業員名簿とは?書き方や項目が空欄の対処を解説(全建統一様式第5号テンプレート)

作業員名簿を書く上で、空欄になってしまう、具体的にどのように書いて良いかわからないケースが私にはありました。本記事では一般的に広く使われる全建統一様式に沿って、作業員名簿の項目1つ1つを具体的な書き方で紹介していきます。

具体的な作成手順については、全建統一様式第5号_作業員名簿のExcelデータ(ダウンロードはこちら)を基に解説するため、必要に応じてダウンロードしてください。

まとめ

- ・入場年月日・受入教育実施年月日など、着工前だとわからない(空欄になる)可能性のある箇所は、元請業者へ共有・許可があれば、空欄でも問題がない

- ・事業所の名称は元請業者から指定があることもあるため、共有がされていなければ予め確認を取っておくと二度手間を避けることができる

- ・作業員名簿は2020年10月から施工体制台帳の一部となり、提出が義務化された

目次

作業員名簿とは?作成する目的や提出が必要なケースを解説

作業員名簿とは、建設工事やそれらと関連する事業に携わる作業員の氏名、住所、生年月日などの個人情報に加えて、誰が、どのようなスキルをもって、いつ現場へ入場するかを網羅的に記入された書類です。

作業員名簿を作成する目的

建設業法改正により、2020年10月から施工体制台帳の一部として作業員名簿の作成が義務付けられました。作業員名簿の作成が義務化された主な目的は、建設業における労働環境の改善と安全管理の強化にあります。具体的には以下の点が挙げられます。

・労働者の適正な労働条件の確保

作業員名簿を通じて、現場で働く労働者の勤務状況や配置を明確にし、適切な労働条件を維持することが可能となります。

・社会保険加入状況の確認

名簿により、各作業員の社会保険の加入状況を把握し、未加入者への適切な対応を促進します。

・事故や災害時の迅速な対応

現場での事故や災害発生時に、作業員名簿を参照することで、迅速かつ適切な対応が可能となります。

これらの取り組みは、建設業界全体の働き方改革や安全管理の向上に寄与しています。

元請負人が下請負人に対して提出を求める

建設業法では、元請業者が一次下請業者に対して作業員名簿の提出を求めることが多いです。二次下請業者や、さらに三次下請業者がいる場合なども一次下請がまとめて元請業者へ提出します。良くも悪くも、着工前には提出が必須で、工事の規模に関わらず作成が必要です。

建設業法施行規則_施工体制台帳の

記載事項等について_引用

(2) 職種

(3) 健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)又は厚生年金保険法による年金及び雇用保険法による雇用保険(第四号チ(3)において「社会保険」という。)の加入等の状況

(4) 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第七項に規定する被共済者に該当する者(第四号チ(4)において単に「被共済者」という。)であるか否かの別

(5) 安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容

(6) 建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格

※建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。

引用:建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)

作業員名簿の項目それぞれの書き方・注意点

ここでは、全建統一様式に基づいた一般的な項目を以下では紹介して、それぞれの書き方や注意点があれば解説していきます。具体的な作成手順については、全建統一様式第5号_作業員名簿のExcelテンプレートデータ(ダウンロードはこちら) を基に解説するため、必要に応じてダウンロードしてください。

※注意:こちらのフォーマットを提出する場合は、先んじて本項目で問題がないか提出先に確認をするようお願いします。

基本情報

①事業所の名称

正式名称で「工事名称」「工事の作業場所(ビルなど)」などと記入するのが一般的です。誤って発注者の会社名を書く方もいるので注意が必要です。

例:〇〇改修工事、〇〇開発工事など

②現場ID

建設キャリアアップシステム(CCUS)が未登録の場合は空欄で問題ありません。

登録している場合は付与されている番号を入れましょう。

例:CCUSから付与された数字14桁

③所長名

現場責任者の氏名を記入します。会社の社長ではなく、現場単位での責任者のため、注意しましょう。

例:建設 太郎

④作成日

実際に作業員名簿を作成した日、或いは変更した年月日を記入します。提出日と同じことはあっても、超えることはないはずなので注意してください。

例:令和6年7月20日

⑤一次会社名・事業者ID

一次会社の正式名称の名前を記入しましょう。こちらは現場代理人でも問題ありません。また、事業者IDがCCUSによって付与されている場合は、記入しましょう。

例:一次会社名:株式会社○○工事、事業者ID:CCUSから付与された数字14桁

⑥二次会社名・事業者ID

二次会社の正式名称の名前を記入しましょう。こちらも現場代理人でも問題ありません。また、事業者IDがCCUSによって付与されている場合は、記入しましょう。

例:二次会社名:株式会社○○工事、事業者ID:CCUSから付与された数字14桁

⑦元請確認欄

こちらは元請業者が作業員名簿を受領・確認したことを表すサイン欄のため、未記入で出します。

⑧提出日

実際に作業員名簿を提出した年月日を記入します。

例:令和6年7月21日

作業員詳細情報

⑨フリガナ・氏名・技能者ID

フリガナ: 氏名の読み方をカタカナで記入します。

氏名: 漢字でフルネームを記入します。

技能者ID: 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録している場合は、14桁のIDを記入します。未登録の場合は空欄で構いません。

こちらが身分証明書と不一致の場合は現場への入場ができなくなる可能性があるので気をつけましょう。

例:ケンセツ ジロウ_建設 次郎_1234-5678-9012-34

⑩職種

従事する職種を具体的に記入しましょう。現場でどのような作業がわかるような職種であれば基本的には問題ありません。

例:鉄筋工、型枠大工、とび工、左官、電気工事工など

⑪※(職種と雇入年月日の間の箇所)

ここでは、以下の該当する立場である場合に記入します。実際は以下の画像のように、対応する記号を記入します。

例:現…現場代理人、主…主任技術者、再…危険有害業務・再発防止教育、作…作業主任者、職…職長、習…外国人技能実習生、女…女性作業員、安…安全衛生責任者、就…外国人建設就労者、未…18歳未満の作業員、能…能力向上教育、1特…1号特定技能外国人

⑫雇入年月日・経験年数

「雇入年月日」では、会社に雇用された日付を記入しましょう。

例:令和5年5月22日

また、「経験年数」では、「職種」に対しての経験年数を記入しましょう。こちらは雇入年月日と必ずしも同じではなく、職種スキルを持った年数です。

⑬生年月日・年齢

作業員の生年月日に加えて、年齢は名簿を作成する日時点での満年齢を記入します。

例:平成5年5月8日_31歳

⑭現住所・家族連絡先

作業員とその家族の現住所を記入します。住民票に書いている住所である必要の有無を聞かれることがありますが、実は必須項目ではない箇所のため、あくまで現住所で問題ありません。

万が一の緊急連絡や確認を取る必要がある場合に利用されます。

例:東京都大田区池上1ー2ー3 401、東京都大田区池上10ー11ー12

⑮電話番号

こちらも万が一のことがあった場合の緊急連絡先となります。

例:080-1234-5678、03-1234-5678

⑯最近の健康診断日・血圧

最後に健康診断を受けた日付を記入しましょう。こちらが古いまま(例えば、2年前のままなど)になっていることは労働安全衛生法で問題になるため、適宜更新をしていきましょう。労働者の健康管理、労働災害の予防、緊急時の対応など、様々な面で重要な役割を果たします。

例:令和5年9月10日

⑰血液型

緊急時の輸血に備え、必ず正しい血液型を記入しましょう。

例:A、B、O、AB

⑱特殊健康診断日・種類

一般的な健康診断ではなく、追加で特殊なものを受けている場合に限り、その種類と診断日を記入しましょう。これから実施される工事現場と過去の現場で受けた身体の影響で悪影響が起きないかどうかを検討する必要があるためです。

例:令和5年10月2日_高気圧業務健康診断、特定化学物質健康診断、鉛健康診断など

⑲健康保険・年金保険・雇用保険

健康保険は、「健康保険組合」「国民健康保険」「建設国保」「協会けんぽ」「適用除外」の中から該当するものを記入すれば問題ありません。注意事項としては、2020年10月から厚生労働省から被保険者記号・番号は記入してはいけなくなったため記入しないように気をつけましょう。

年金保険は、「厚生年金」「国民年金」「受給者」の中から該当するものを選びましょう。

最後に、雇用保険は被保険者番号の下4桁が必要です。基本的には1週間の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用されることが見込まれる場合、雇用保険への加入が必要です。

例:健康保険組合_厚生年金_1234

⑳建設業退職金共済制度・中小企業退職金共済制度

加入している制度へ「〇」を記入します。名簿に加入状況を記載しておくことで、従業員の退職金管理や、法定福利費の計算などをスムーズに行うことができます。未加入の場合は記入無しで問題ありません。

㉑雇入/職長特別教育

雇入/職長特別教育を受けている場合は記入しましょう。一般的には、雇入れ時教育が入ると思われます。

例:雇入れ時教育、職長教育など

㉒技能講習

技能講習: 保有している技能講習の種類と有効期限を記入します。

例:高所作業車、玉掛作業、小型移動式クレーン(5t未満) など

㉓免許

業務で必要な免許や資格を持つ作業員がいる場合に記入しましょう。試験を受けて合格した免許や資格を記載する必要があります。よくある質問として、記入する枠が小さすぎるため、「保有する免許や資格が多い場合に書ききれない」という声があります。そういった場合は、該当工事に必要不可欠なものを抜粋すると良いでしょう。必要のない免許や資格は書かなくても問題ありません。また、後述しますが、免許や資格のコピーが作業員名簿提出時に発生します。

例:2級建築施工管理技士、1級電気施工管理、クレーン運転士など

㉔入場年月日・受入教育実施年月日

新規入場時等教育を実施した際に記入します。受入教育実施年月日と同一の日付になります。

例:令和6年7月30日_令和6年7月30日

㉕退職金共済手帳の所有の有無

建退共手帳を所有なら「建」、中退共済手帳を所有なら「中」、その他の手帳所有なら「他」を、所有していない場合には「無」を選択します。

例:「建」、「中」、「他」、「無」

項目の記入の仕方がわからない!空欄の場合の対処法

作業員名簿を作成する際に、情報が不足していて項目が空欄になってしまう場合があります。 氏名、生年月日、住所などは簡単に書けますが、実際に記入して見ると「未定」であったり、「不明」であったり、そもそも入場年月日・受入教育実施年月日など記入時点だとわからないものもあります。

そのため、作業員に確認してもすぐに情報が得られない場合は、空欄のままで問題ありません。元請業者へ確認の上、備考にいつまでに確認ができる旨を書き、わかり次第すぐに記入しましょう。それでも空欄になってしまう場合は、元請業者へ確認し、元請業者に未記入の箇所がある旨を伝えて指示に従いましょう。

もし、わからないからといって、適当なことを書いてしまうと信用問題になるため、多少煩わしくても空白のまま印刷などして、後から追記するように心がけましょう。

作業員名簿作成における注意点

作業員名簿の作成にあたっては、個人情報や添付書類、保存期間、電子化などの注意点があります。

個人情報の取り扱いについて

作業員名簿も法令上必要とされておりますが、個人情報保護の観点から情報開示や利用目的などは気を付ける必要があります。具体的には「健康診断日」や「血圧」などが該当します。一般的に入社時などで、個人情報の取り扱いについて同意を得られているとは思いますが、緊急連絡先に第3者を記入するなども気にされる方もいるため、場合によっては利用目的に関して誠実に正しく伝える必要があります。

添付書類について

作業員名簿には、場合によっては添付書類が必要となるケースがあります。例えば、外国人労働者がいる場合が、在留カードの写しやパスポートの写しなどが必要になります。特定の資格が必要な作業を行う場合は、資格証明書なども必要です。そのほか、健康診断結果を添付する場合もあるため、作成の際は事前に元請業者に確認することと、着工直前に作成をすることは控えた方が無難でしょう。

保存期間について

作成した作業員名簿や添付書類は、原則5年間保存する必要があります。ただし、施工体系図は原則10年間保存など書類によっては保存期間が異なるため、書類毎に注意が必要です。

電子化について

近年では、作業員名簿を電子データで作成・保存することも認められています。紙同様原則5年間の保管期間です。関係者以外に見られないようにパスワードを設定したり、定期的にバックアップを取るなど、万が一の事故に気をつけましょう。また、電子データでの保存の際、過去のデータを簡易的に見返せるように、日付や工事名などわかりやすく保存していると、すぐに発見ができて便利です。

作業員名簿を適切に作成して、事業を円滑に進めましょう

作業員名簿は、工事や業務の内容を明確化し、関係者間で情報を共有するために重要な書類です。適切な作成と管理によって、プロジェクトの透明性が高まり、円滑な進行に繋がります。

作業員名簿の作成は、以下の点に注意して取り組みましょう。

・正確な情報の記入を心がけましょう。

・最新の情報で管理しましょう。

・関係者間で共有し、協力体制を築きましょう。

安全衛生管理や法令順守も当然ながら、作業員名簿はプロジェクト全体の効率性や透明性を高めるための取り組みのため、正確に記入していきましょう。

よくある質問:①一人親方の場合、②記載漏れなどミスをした場合

一人親方の場合

一人親方でも作業員名簿に記入する必要があります。一般的な法人が書く場合と大きく変わりませんが、雇用保険欄は未加入のため「適用除外」となるはずです。記入者は現場を請け負う一次下請(=一人親方ならご自身)で、必要情報(氏名、生年月日、資格などこれまでの記入例通り)を正確に記入・手配しましょう。

記載漏れなどミスをした場合

作業員名簿の作成において記載漏れや添付書類不足など発生することもあります。その場合、書類不備として差し戻しが発生するだけでなく、ミスの内容によっては現場の安全管理体制に対する意識が低いとみなされ、信用問題に繋がる可能性があります。多少の煩わしさはあっても、丁寧な提出を心掛けて、大きなトラブルを避けましょう。