COLUMN

NETISと特許の違いとは? それぞれの特徴とNETISの必要性を詳しく解説

「NETIS」と「特許」は両者とも新技術に関するものであり、しばしば比較されることがあります。ただし、その制度目的が異なるため、多くの違いが存在するのです。特に、技術の実用化に関する観点で顕著な違いが見られることをご存じでしょうか。

本記事では、そんなNETISと特許の違いについてより詳しく解説します。

NETISへ登録されている商品を具体的に確認したい場合は、「2025年版 建設工法 NETIS」を無料で送付しているため、お時間のある際にご覧ください。

まとめ

- ・NETISは特許と異なり、「実用化」していることが必須。一方特許は「思い浮かんだアイデア」でも取得できる場合がある。

- ・NETISは特許を取得していなくても申請が可能。とはいえ、特許を取得していた場合でも必ずしも申請が通るわけではない。

- ・特許は保護手段であり、製品の品質や安全性など営業上のPRにはあまり寄与しない。そのため、NETISによって知的財産を確保することが望ましい。

目次

NETISとは?

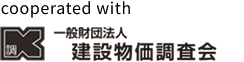

NETIS(New Technology Information System)は、国土交通省が管理するプログラムで、新技術や製品に関する情報を登録・公開するデータベースです。

NETISに登録するには、「技術の実用性」とその根拠が重要になります。

これは、NETISの主な目的が「民間技術を公共工事に積極的に活用すること」にあるためです。技術が実用化されず、根拠が不明確な場合、その技術を公共工事で活用することは難しい判断とされます。 NETIS登録を目指す際には、少なくとも以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 1.実用化:技術が実用化され、第三者の要求に応じて提供可能な状態にあること

- 2.根拠:技術的性能や機能が国が定める各種の基準を満たしていること

NETISについては以下の記事でより詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

▶NETISとは? 活用メリット5つと工期や費用削減の事例3選【施工者・発注者向け】

特許とは?

特許とは、新しい発明や技術に対して独占的な権利を与える制度です。発明者が特許を取得することで、その発明を一定期間(通常は20年間)独占的に利用できます。特許を取得するためには、発明に新規性があり、他の人が容易に思いつくものではなく、産業上有用であることが必要です。特許権を持つことで、発明者は他者からの模倣や商業利用を防ぎ、発明を活用して利益を得ることができます。 特許に求められる要件として、以下のようなものが挙げられるでしょう。

- 1.新規性(Novelty):特許を申請する発明は、申請日時点で世界中で既知のものであってはなりません。すでに公開されている、または先行技術として知られているものではないことが求められます。

- 2.非自明性(Non-obviousness): 発明が専門家や一般の技術者にとっても予測可能ではない程度に、革新的である必要があります。つまり、その発明が当然のことでない新規性と独創性を持っていることが求められます。

- 3.産業上の適用可能性(Utility):特許を取得する発明は、実際の技術的問題を解決し、産業やビジネスにおいて有用であることが求められます。単なるアイデアや抽象的な概念だけでは特許を取得することはできません。

- 4.明確な記述(Enablement):特許出願書には、発明を実施するための具体的で明確な記述が必要です。他の技術者がこの記述を参考にして発明を再現できるようにする必要があります。

- 5.申請手続きの遵守:特許庁などの関連する機関に対して、正確で完全な特許出願を行う必要があります。特許出願手続きや料金に関する要件を遵守することも重要です。

特許は必ずしも実用化を求められていない

「NETISとは?」の項目で解説したように、NETIS登録にはその技術の「実用性」が求められます。一方で特許は、必ずしも実用性は求められません。

嚙み砕いて説明すると、要するにNETISはその技術が実用化しており、第三者の求めに応じて提供するものに対して、特許の場合は「思い浮かんだアイデア」でも取得することができるのです。

「特許とは?」の項目で解説した「産業上の適用可能性(Utility)」には、「単なるアイデアや抽象的な概念だけでは特許を取得することはできません。」と記しました。しかしそのアイデアに将来性があり、産業やビジネスにおいて有用であることが立証されれば、今すぐに使える技術でなくても特許を取得できる場合も往々にしてあるのです。

もし理論上、特定の課題を解決する可能性がある技術であれば、その技術が実際に利用されていなくても特許を取得することができるということになります。

NETISは特許を取得しないと申請できない?

一部では「NETISは特許をとっていないと申請できない」と勘違いされている方もいらっしゃるようですが、NETISは特許をとっていなくても申請が可能です。 しかし裏を返せば、特許を取得したからといって必ずしもNETISへの登録が許可される運用ではないため、新技術に関してはNETISの要件も当然に満たす必要があります。

NETISと特許ならどちらを先に申請すべき?

一部では「NETISは特許をとっていないと申請できない」と勘違いされている方もいらっしゃるようですが、NETISは特許をとっていなくても申請が可能です。 しかし裏を返せば、特許を取得したからといって必ずしもNETISへの登録が許可される運用ではないため、新技術に関してはNETISの要件も当然に満たす必要があります。

NETISと特許ならどちらを先に申請すべき?

NETISと特許では、どちらを先に申請すれば良いのか……と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

技術の保護を考える際には、特許を取得することが最優先です。特許を取得することで、他者による技術の不正な利用を防ぐことができます。一方で、NETISに登録された技術は一般に公開されるため、特許出願後には特許の取得が困難になることがあるのです。

NETISの申請書には自社の特許権の有無が記載されるため、特許権の重要性が強調されています。ヒアリングの際にも特許に関する質問があり、特許を所有していない場合、他社の特許との問題解決が難しくなるでしょう。

もし予算に余裕がある場合は、NETIS登録と特許出願を同時に進めることが理想的です。しかし、予算に制約がある場合は、特許出願を優先することが先決になります。

特許権を取得している場合、NETIS登録の必要性はある?

「特許をとっていれば、NETISの登録は不要ではないか?」という疑問を抱える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、法的には義務ではないものの、公共工事で自社製品の活用が進むよう多くの建材メーカーや建設会社がNETIS登録と同時に特許を取得する傾向にあります。ある人物の発言によれば、特許は単なる模倣からの保護手段であり、製品の品質や安全性など営業上のPRにはあまり寄与しないとされています。そのため、特許だけでは不十分であり、NETISによって知的財産を確保することが望ましいとの意見もあります。 NETISは、ISOやJISの品質保証機能と同様に、知的財産の保護に役立つと考えられます。

NETISを取得して企業の価値を上げよう

NETISと特許は異なるものですが、両者はともに技術や知的財産の保護において重要な役割を果たしています。

特許は発明者の独占的権利を保護し、革新的な技術やアイデアの促進に貢献します。そしてNETISは、特許だけでは補えない知財の力をで担保できます。

どちらも企業や個人にとって価値のあるものであり、特許を取得して良しとするのではなく、特許を取得している場合でもNETIS登録によって、企業の知的財産の保護や価値を強化することが重要です。